走上了坡正是一處觀賞日出絕佳的地點,大夥兒早就在此拭目以待。

我呢,仍舊是黃雀在後。

我呢,仍舊是黃雀在後。

豪哥凝望日出的剪影是我最佳的素材。

不多時天空的色彩愈發明亮,宣告著太陽即將露臉囉。

加上映照在山巔的暈看來也算是個完整的圓了。

西邊山頭也染上一片赭紅。

我依稀記得今天好像要通過烏拉孟斷崖,是因為我不想讓這名字在我腦子裡不斷迴旋,我知道那只會造成我的困擾與不安。

而看過我的簡介的人都會知道我天生最恐懼的是什麼。

儘管我保持腦子淨空,但是一旦居高臨下我將會親眼看見,那險峻會快速進入我的記憶,並且不斷刺激著我懼高的神經。

不出半小時,我已經要面對。

不出半小時,我已經要面對。

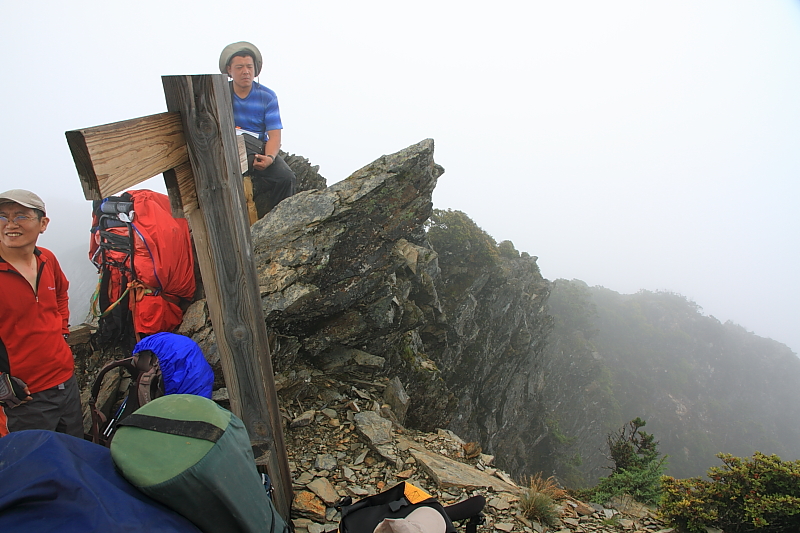

只見大塊殘破的地壘,已經顯露猙獰的面貌,彷彿告訴我「小心點!」

透過鏡頭我把斷崖拉近了看,卻怎麼也分辨不出可以通行的路徑來。

南側已然崩去大半的山壁,裸露出如蛋糕般堆疊的地質,上頭是寸草不生。

看到這塊標示牌我沒啥感覺,為什麼?

因為從剛剛看見斷崖就開始頭皮發麻,現在或許更麻了一點,我不曉得,但是有差別嗎?

因為從剛剛看見斷崖就開始頭皮發麻,現在或許更麻了一點,我不曉得,但是有差別嗎?

夥伴們開始陸陸續續走上斷崖。

這段尚且寬(大概有兩足寬吧),我還能抽空拍照。

只要穩定好腳步,就當走在一般步道上還能安心通過。

只要穩定好腳步,就當走在一般步道上還能安心通過。

不把高度當一回事的人總那麼怡然自得,像豪哥。

我說我也行,如果面對的不是斷崖的話。

我說我也行,如果面對的不是斷崖的話。

這稜線上崎嶇不平,兩側就是深谷,由不得你失足。我只能把全副精神放在踩穩的每一步。

通過了一段,暫時站上算有屏障的踏點,我還能回頭捕捉剛剛走過的。

但是朝前再推進了些,我赫然發現前方要拉繩。通常有拉繩處都是有墜落危險的,好讓人確保用。

阿幸哥和志明在兩端幫助大夥兒安全通過斷崖。我的相機包就是請志明幫我帶過去的,因為在這需貼近崖壁行進的,前胸還有個相機包反而增加我行動的風險。

豪哥自在地站在崖邊拍攝縱谷,我呢順便幫他留影了。

裸露的岩層看得出來是由片片頁岩組成。

就要輪到我了。

就當作爬升五六米高的岩壁,我把視線只落在我右手握的繩和腳下踩的踏點而已,好讓我不會分心看到不見底的深谷。

就當作爬升五六米高的岩壁,我把視線只落在我右手握的繩和腳下踩的踏點而已,好讓我不會分心看到不見底的深谷。

已經安然通過了。面對自己最大的恐懼,專注在每項正確的事除了不會分心聚焦在恐懼的點上,更能確保全身而退,只是我發麻的頭皮隨著又走回密林裡才慢慢恢復。

但這樣就沒有了嗎?那可不。

但這樣就沒有了嗎?那可不。

很感謝老天的是,在我通過斷崖時所給的晴朗天氣,不像前幾天的濕滑淒苦,也增加我不少安全通過的信心。

在結束近乎糾結的心情,眼前的開闊讓我一掃緊繃的情緒。我不去想要換得這樣的美景需要付出的代價,就先享受當下吧。

這一路都能看到最那兒最高的新康山。

因為我們是朝東行進,所以還真是不好取景,很容易逆光就失去細節。

我們來到馬里亞文路山,這不屬百岳的一員,但是卻有很好的視野。大夥兒一如登百岳般的拍照嬉鬧,我想應該是這幾天爬上個山頭難得天氣這麼好,雖然不是百岳,總是聊勝於無嘛。

前面幾張接起來成為全景圖,點圖可以另外開啟大圖,再用瀏覽器放大就可以看得更清晰。

也有環景影片

拍完也就不再多逗留了,今天的路程還長呢。

同樣是稜線,左側雖然是崩落但是還算和緩,至於右側也是和緩的草坡面,讓人的心理負擔可是輕多了,不比烏拉孟斷崖啦。

山塊大片的皺褶

從這兒看更能看到那皺褶向下延伸,應該直達河谷吧。

那兒路邊一小撮

這兒卻在路中一排,我想像成一群穿著紫衣的小精靈晃著小手喊:「不給過,不給過啦!」

我笑笑跨了過去。

我笑笑跨了過去。

木牌指向馬利加南山屋,半途必登馬力加南山。

前面幾張接起來成為全景圖,點圖可以另外開啟大圖,再用瀏覽器放大就可以看得更清晰。

遠遠望見領頭的夥伴已經要爬上那片岩壁了,從這兒看還沒有多大感受。

但重點並不在上頭那段攀爬。

阿幸哥挺直的站在頂端,展現出豪壯的一面,哈哈。

在爬上那面岩壁前得先從左側繞行,那又是瀕臨深谷的一面,而且組成的頁岩經過風化已經不再緊密層疊,只消用手就能輕易剝落,所以在施力上爬時絕不能倚靠,而這兒還沒有繩索可以確保。

志明在這路線中一處會伸出手讓我握住以確保通過那處不甚穩定的地方,聽我喘著大氣他以為我是吃力上爬造成,我說不是他馬上意會過來,全因為怕高啊!

等到上了岩壁阿幸哥也會伸出手拉每個人一把,所以當我握上他們厚實有力的手,我心中頓時充滿了安全感,對他們我只有衷心的感激。

跟烏拉孟斷崖比起來,這兒我連相機都沒敢拿出來,我簡直把專注發揮到極致了。

志明在這路線中一處會伸出手讓我握住以確保通過那處不甚穩定的地方,聽我喘著大氣他以為我是吃力上爬造成,我說不是他馬上意會過來,全因為怕高啊!

等到上了岩壁阿幸哥也會伸出手拉每個人一把,所以當我握上他們厚實有力的手,我心中頓時充滿了安全感,對他們我只有衷心的感激。

跟烏拉孟斷崖比起來,這兒我連相機都沒敢拿出來,我簡直把專注發揮到極致了。

這一路要找個稍平坦而且容得下我們十數人坐下的地方還真不容易,因為一早出發也走了六個小時,早餐早就消耗殆盡,這時候大夥兒是飢腸轆轆,得煮午餐補充能源才行。

還好不用多久就有這麼一塊適合的容身之處,但這時晴朗的天空也被陰霾取代了。

用完餐天空開始小雨,還由不得我們討論完究竟需不需要穿雨衣褲,雨滴就轉為大顆,至此討論結束。

還好不用多久就有這麼一塊適合的容身之處,但這時晴朗的天空也被陰霾取代了。

用完餐天空開始小雨,還由不得我們討論完究竟需不需要穿雨衣褲,雨滴就轉為大顆,至此討論結束。

我們再度進入五里霧的環境中,雨雖然轉小,但是視野又縮小到只有方圓60、70公尺而已。

沒有了廣闊的視野與怡人的風景,注意力也限縮在行走的山徑和下一個目標--馬利加南山。

最後一大段裸露地表的陡坡,山徑是遍佈風化剝落的岩塊。向上看卻還不見最終的馬利加南山的山頭,每翻過一個陡直的山頭就看見下一個,儘管能見度有限下仍能感受形勢的險峻。

就借用上河文化出版社所著台灣百岳全集所述「馬利加南山的東、西、南三面,都是凌厲崢嶸的危崖,岩稜上則是風化崩解碎裂的變質砂岩與板岩礫石,有些地方狹瘦如刃,腳下板岩滑動,崖深幽邃,通過時必須戰戰兢兢,步步為營。尤其是西鞍的馬利亞文路斷崖,岩稜風化崩落,碎屑滾滑直瀉馬霍拉斯溪底,脊上板岩層疊,嵁巌嶔巇,十分驚險......」

最後一大段裸露地表的陡坡,山徑是遍佈風化剝落的岩塊。向上看卻還不見最終的馬利加南山的山頭,每翻過一個陡直的山頭就看見下一個,儘管能見度有限下仍能感受形勢的險峻。

就借用上河文化出版社所著台灣百岳全集所述「馬利加南山的東、西、南三面,都是凌厲崢嶸的危崖,岩稜上則是風化崩解碎裂的變質砂岩與板岩礫石,有些地方狹瘦如刃,腳下板岩滑動,崖深幽邃,通過時必須戰戰兢兢,步步為營。尤其是西鞍的馬利亞文路斷崖,岩稜風化崩落,碎屑滾滑直瀉馬霍拉斯溪底,脊上板岩層疊,嵁巌嶔巇,十分驚險......」

總算在奮力上爬後站上了馬利加南山山巔。

因為這山頭是孤立挺拔所以只有那一小撮綠,而且狹長的空間可不能大剌剌的活動,大夥兒都小心翼翼,可別把其他人擠下深崖呀!

因為這山頭是孤立挺拔所以只有那一小撮綠,而且狹長的空間可不能大剌剌的活動,大夥兒都小心翼翼,可別把其他人擠下深崖呀!

我注意到這頭下山往馬利加南東峰山屋的路線,又是一個讓我無法假裝若無其事,挺直站在其上的通道,這時候我只聽到我心跳的聲音。

我決定先離開馬利加南山頭,揹起背包我小心地往那下山路徑移動,我幾乎是蹲坐在岩石上往下層挪移,除了讓我有較低的重心也好確認每一步往下的踏點是踩穩了。

老實說,才經歷兩三次要咬牙面對的(也是這輩子短時間內遇到最多的),我變得用更保守的方式處理,跟瀟灑坦然的光鮮比起來,我寧可選擇低調的全身而退,至少我沒有畏怯逃避(別忘了這時候想扭頭回去也還是要經過烏拉孟斷崖的,哈哈哈)。

約莫走了一個半小時終於在樹葉縫隙中看見馬利加南東峰山屋了。

今天的行程總算是結束了。

可是~~~,當到達山屋的時候卻聽志明說沒有水,兩側的儲水桶的開關遭人打開未關上,得出去找水才能應付今晚到明早的用水,怎麼會這樣?水對登山客就等同於生命呀!

於是大夥兒把所有能大量裝水的容器全拿了出來,臨時組成的取水義勇軍成立,開始朝可能的水源處前進。

很感謝他們,當他們回來今晚用水的警報解除,但是小楊為保有足夠的用水還暫時限制刷牙等用水的使用呢。

好事成雙,壞事也捉對

可是~~~,當到達山屋的時候卻聽志明說沒有水,兩側的儲水桶的開關遭人打開未關上,得出去找水才能應付今晚到明早的用水,怎麼會這樣?水對登山客就等同於生命呀!

於是大夥兒把所有能大量裝水的容器全拿了出來,臨時組成的取水義勇軍成立,開始朝可能的水源處前進。

很感謝他們,當他們回來今晚用水的警報解除,但是小楊為保有足夠的用水還暫時限制刷牙等用水的使用呢。

好事成雙,壞事也捉對

隔天看似晴朗的天邊,只是我已經習慣在心裡祝禱,在我們還在戶外奮鬥時,別下雨吧。

畢竟小時候胖不是胖,這幾天的瞬息萬變,一早所見不再是整日的保證。

畢竟小時候胖不是胖,這幾天的瞬息萬變,一早所見不再是整日的保證。

我們在逐漸攀上馬利加南山東峰,四周的視野極佳。

新康山看來更近了。

朝北看似乎都能看見中北部的山岳了,哈。

小楊收拾完烹煮器具後也趕了上來。

大夥兒就在塔比拉斷崖前等待小楊集體行動。

對,又一個斷崖。

對,又一個斷崖。

月亮還亮晃晃的掛在天空。

感謝成大黃教授幫我拍了這張,感謝他。

他此行只有一座目標--盆駒山,而他完成百岳攀登了。他戲稱好像突然沒什麼目標啦。

他此行只有一座目標--盆駒山,而他完成百岳攀登了。他戲稱好像突然沒什麼目標啦。

朝東瞧我看見太陽下方強烈的反光,我看不出來是雲還是海,但是那色澤非常澄黃明亮。

我心生一計,將相機的光圈縮小,再朝那反光對焦,果然拍出星芒。

我心生一計,將相機的光圈縮小,再朝那反光對焦,果然拍出星芒。

我再把光圈縮至最小,這星芒更細長了,只是這樣好像也玩得太過囉,還是前一張恰到好處。

大夥兒一次一個緩緩通過塔比拉斷崖。

一通過這兒大夥兒馬上拿出手機打起電話,因為這兒突出又因天氣良好沒有雲霧遮蓋,訊號想必不錯。

只是大家都同時撥了出去,竟然還有塞車的可能,也才十幾人不是嗎?看來這裡的訊號還不夠供應我們這些人使用呢,呵。

只是大家都同時撥了出去,竟然還有塞車的可能,也才十幾人不是嗎?看來這裡的訊號還不夠供應我們這些人使用呢,呵。

我想我既然已經平安通過,又怎麼能不留下紀錄呢。

這一面切削直下的崩塌。

另一側,若是滾落也會是同樣下場的坡面,差別大概只是在不同的出海口被發現吧!

我還有家人、朋友和許多未完成的事啊!當然還是謹慎小心穩穩走在中間的路徑上。

我還有家人、朋友和許多未完成的事啊!當然還是謹慎小心穩穩走在中間的路徑上。

聽志明說剛剛還只是開胃小菜咧,我半信半疑,因為他蠻喜歡開玩笑的。

我確定這事兒他是說真的。

我能做的就是努力鎮定心神,只專注我踩下的每一步,至於其他就交給老天吧。

在中間一處稍寬敞也有岩石屏障之處我緩了緩我的情緒,我告訴自己還是用同樣的方法很快就能解決了。吸了口氣,腳步穩重的踏出就沒再停過直到確定通過這斷崖。

面對自己最大的恐懼,也順利安然度過,看到純淨的藍天綠地又怎能不讓人振奮呢。

連上坡都覺得是一小塊蛋糕了(a piece of cake)。

連上坡都覺得是一小塊蛋糕了(a piece of cake)。

就在休息的時候我注意到面前乾裂的果實都是成星狀迸裂,輕輕一握就是星星滿手。

僅四、五米落差的拉繩也只是家常小菜而已。

那雲就像是棉花糖從前方山嶺直鋪到新康山,然後在它上頭再來個大大的點綴。

將近十點太陽又躲了起來,還好只是多雲沒下雨。

距離今晚住宿的馬布谷山屋只剩下800公尺了,然而這標示牌的數字僅供參考,因為這幾天走下來大夥兒都覺得目標比標示遠多了,所以還是不鬆懈的踏穩腳步比較實際。

漸漸的有踏入谷地的感覺了。

已經能看見山屋了。

這兒就是馬布谷。

只見遍佈淺草短竹,綠草如茵。

我突然想起「我家門前有小河,後面有山坡,山坡上面......」,這兒就像是那意境。

哈哈,今天的行程只需五個半小時,這會兒涼風徐徐多雲而無雨,整個下午都可以這麼優閒的過,如果太陽出來還能躺著曬曬,這麼愜意怎麼會不輕鬆的玩了起來。

前方小河雖然乾涸但無損那意境啦,多棒的世外桃源。

我放下背包就跑到山屋前的草皮找找能拍攝的。

這蝴蝶(我不說還真看不出來咧,哈哈)就停在花蕊上隨風吹動它的翅膀。

這蝴蝶(我不說還真看不出來咧,哈哈)就停在花蕊上隨風吹動它的翅膀。

後來我仔細看才知道它已經有了午餐。

馬布谷經登山客口耳相傳,水鹿每到換角季節都會在這谷中留下數量不少的鹿角。只是除了馬布谷的名氣還加上有鹿角撿拾,早就盛況不再。所以洪老師和阿豪即使擴大搜尋範圍但還是一無所獲。

和四周環境相比顯得突兀的是廁所,露天的喔,只有遮擋四周而已。

前面幾張接起來成為全景圖,點圖可以另外開啟大圖,再用瀏覽器放大就可以看得更清晰。

這時候太陽再度露臉,待在草皮上也很快就能感受太陽的熱力了。

我在草皮上發現不少蜜蜂忙著採花蜜,好玩的是這花的開口不到0.2公分,那蜜蜂比起來可大多了,但是它仍將他的大頭擠進花瓣裡採蜜,看起來挺滑稽的。

國外專家發現大量蜜蜂消失,也正為花木少了這傳播花粉的途徑擔憂。我看到這兒的情景稍稍感到安慰。

國外專家發現大量蜜蜂消失,也正為花木少了這傳播花粉的途徑擔憂。我看到這兒的情景稍稍感到安慰。

大夥兒趁著日曬把所有潮濕能曬的全攤在陽光下,我也不例外。

結果大家彼此戲稱跳蚤市場開市囉。

結果大家彼此戲稱跳蚤市場開市囉。

本來下午還安排布干山一遊,但是在這難得的日照與優閒的午後,不是百岳一員的它早就被我們摒除在計劃之外了。

只見有相機的全拿了出來,設定自拍秒數安排妥當,就在相機和就定位間跑來跑去好不熱鬧,大夥兒玩得真是開心。

只見有相機的全拿了出來,設定自拍秒數安排妥當,就在相機和就定位間跑來跑去好不熱鬧,大夥兒玩得真是開心。

前兩天我們在路上碰到二男二女與我們逆向進行馬博橫斷,就在這兒山屋前排出了師大山社等字樣,我們也不落人後的覓好地點開始找石頭了。

一陣分工合作賞山趣登山團出現眼前。

攝影師們又上演按下快門就在相機和就定位間飛奔的戲碼,一連十幾台相機讓大家玩得不亦樂乎。

這輕鬆的下午,到晚餐小楊把飯煮得像堆起來的小山,反而是大夥兒幾乎吃光,連第二天的早餐差點兒成問題,我倒想念起在中央金礦山屋捐出去的那包白米了。

這輕鬆的下午,到晚餐小楊把飯煮得像堆起來的小山,反而是大夥兒幾乎吃光,連第二天的早餐差點兒成問題,我倒想念起在中央金礦山屋捐出去的那包白米了。

像這馬布谷山屋一樣外觀的山屋,內部陳設也是一模一樣。

雙層的設計提供不少登山客同時住宿。

前面提到馬布谷有不少水鹿,光看牠們的糞便就知道。所以按理說要拍攝水鹿應該不是太難的事,難的應該是要半夜爬出溫暖的睡袋吧。

一如前幾天吃完晚餐七點就寢,半夜聽到一聲水鹿的鳴叫而醒來,我爬出睡袋穿上外套拿了相機就走出山屋,已經有小賴和發哥站在外頭搜尋水鹿。只是偌大的馬布谷才出現一頭水鹿,而且這水鹿只在山屋右側坡上來回踱步,即使我們撒了尿(一般牠們都會來舔食以吸取鹽分)牠也不往坡下移動。

前面提到馬布谷有不少水鹿,光看牠們的糞便就知道。所以按理說要拍攝水鹿應該不是太難的事,難的應該是要半夜爬出溫暖的睡袋吧。

一如前幾天吃完晚餐七點就寢,半夜聽到一聲水鹿的鳴叫而醒來,我爬出睡袋穿上外套拿了相機就走出山屋,已經有小賴和發哥站在外頭搜尋水鹿。只是偌大的馬布谷才出現一頭水鹿,而且這水鹿只在山屋右側坡上來回踱步,即使我們撒了尿(一般牠們都會來舔食以吸取鹽分)牠也不往坡下移動。

在等不到更多的水鹿出現,小賴和發哥陸續回去睡,只剩我還不死心地等著。但是明天凌晨兩點半就得起床又遲遲等不到其他水鹿,我只好拍這頭完就回去睡了。

但是我的頭燈光線投射不夠遠,只能看見暗夜裡牠眼睛的反光。

呃,你要當那一對眼是鋼鐵人也行。

但是我的頭燈光線投射不夠遠,只能看見暗夜裡牠眼睛的反光。

呃,你要當那一對眼是鋼鐵人也行。

次日皎潔的月還能從多雲的天空放射光芒。

但是才出發不到兩個小時,雲層取得優勢。

連太陽都被厚重的雲層蓋著。

即便是上升的太陽最後卻是隱入雲層裡了。

不意外的,又是細雨綿綿的天氣。

不意外的,又是細雨綿綿的天氣。

登上馬西山。

淒風苦雨也還是要擺得帥氣一點。

細密的霧雨已經在蛛絲上凝成水珠了。

雨露重的天氣要走獨木橋可不好玩,得小心再小心。

連不太喜歡穿雨衣褲的豪哥都全副武裝,就知道天氣真是差了。

在開始爬上喀西帕南山前我還是讓相機待在相機包裡,七天了它就這麼濕了又乾,乾了又很濕,就算有防滴水也受不了。

在開始爬上喀西帕南山前我還是讓相機待在相機包裡,七天了它就這麼濕了又乾,乾了又很濕,就算有防滴水也受不了。

此行最後一座百岳--喀西帕南山。

山頂的視野原本很好,無奈雲霧都遮了去,我也只能盡其所能地拍出我看到的景象了。

前面幾張接起來成為全景圖,點圖可以另外開啟大圖,再用瀏覽器放大就可以看得更清晰。

也有環景影片

我再仔細看看,發現很巧的洪老師和發哥都有被霧點遮擋,那可是鏡頭上的雨滴,不是馬賽克呀。

他們是在拍照,不是在上廁所啦,誤會大了。

他們是在拍照,不是在上廁所啦,誤會大了。

和豪哥都順利完成此行的百岳攀登,豪哥又向完成百岳邁進了一步。

從喀西帕南山頂下來,很巧的在谷中出現彩虹。

俯瞰彩虹可是不可多得的機會呢。

從喀西帕南山登山口就可以看見對面那座山頭,我打趣說這還真像皇帝陵咧。

一塊純黑的石頭,幾株小草就從中生長吸引了我的目光。

好啦,結束了百岳的攀登,接下來就是回家了。當我們千里迢迢爬上3000多公尺,看完百岳山頭,家還近麼?是既深且遠。

嗯,就從太平谷開始,走。

嗯,就從太平谷開始,走。

太平谷還在視線遠處的那塊平原谷地咧。

快到了嗎?沒,那是我用鏡頭拉近了看。

是一連串的陡下。

得跨過倒木

來到涓滴細流的河床,待會兒就循這兒走,先休息吧。

在不易日照的河床遍佈大大小小的石頭,同時被厚厚一層青苔覆蓋,視覺上是一整片綠。

行走更得小心謹慎,可千萬不能滑跤。

我們不得不卑躬屈膝。

雖然水流不大也足夠我們煮食午餐了,只是我們今天揹的公水看來是白費囉。

終於走到早上只能遠望的平坦草原--太平谷。

這太平谷既無山屋也有些地表裸露,看起來就不如馬布谷討喜。

這樹長得猙獰讓人想不發現也難,如果在暗夜裡更增那氣息。

只是文綺說得好,它都已經不知存在這多少年了,它就長這個樣,我這後生小輩卻在這時候評它長得猙獰。

只是文綺說得好,它都已經不知存在這多少年了,它就長這個樣,我這後生小輩卻在這時候評它長得猙獰。

路標指向太平村,但是這漫長的路上哪有什麼人家,別想能討杯茶。

哇!活像陸上的昆布。

歡迎進入活人生吸的世界。

一聽小楊說我們即將步入螞蝗的勢力範圍,大家全都繃緊了神經,不是拿著綠油精、白花油在可能突破防線的地方抹,就是拿與水的混合液噴遍全身和背包。

你說,那不是和拿著蒜頭、聖水和十字架對付吸血鬼是一模一樣的場景。而兩者相同的地方就是吸血。

一聽小楊說我們即將步入螞蝗的勢力範圍,大家全都繃緊了神經,不是拿著綠油精、白花油在可能突破防線的地方抹,就是拿與水的混合液噴遍全身和背包。

你說,那不是和拿著蒜頭、聖水和十字架對付吸血鬼是一模一樣的場景。而兩者相同的地方就是吸血。

既然要通過這裡是免不了的,只好時時提高警覺。

這樹有趣,像不像正在展示穿著華麗綠袍與披肩的貴婦呢?

這一路不斷有人中招,我呢則是手上被咬了兩口。

因為是末梢神經很敏感,當它咬下時我立刻感覺刺痛,就看它已經一頭鑽進我的粗布手套,後半段還在外面扭腰擺臀,我趕緊拿出綠油精伺候。都幾乎要給它洗綠油精浴了它才鬆開口器,然後再狠狠地把它彈個老遠。

手上尚且可以發現,那身上呢?隨著地形起伏爬高縱低,還背著重重的背包緊扣骻骨,我想當它開懷暢飲時應該沒啥感覺吧。

因為是末梢神經很敏感,當它咬下時我立刻感覺刺痛,就看它已經一頭鑽進我的粗布手套,後半段還在外面扭腰擺臀,我趕緊拿出綠油精伺候。都幾乎要給它洗綠油精浴了它才鬆開口器,然後再狠狠地把它彈個老遠。

手上尚且可以發現,那身上呢?隨著地形起伏爬高縱低,還背著重重的背包緊扣骻骨,我想當它開懷暢飲時應該沒啥感覺吧。

走上這昔日的林道,大家趕緊卸下背包仔細檢查。一下這兒驚呼,一下那兒慘叫,災情輕重不一,彼此之間也互相檢查背部有否淪陷。

我一脫去外套,赫見一隻螞蝗悄悄地在我排汗衣上往上爬,我還拿起相機想要拍下,可惜我的相機最短的距離也得要45公分以上,豪哥要我不要玩了,拿起鹽巴就來個醃漬螞蝗。

檢查完後大家又揹起背包繼續行程,那~到這兒就遠離螞蝗了嗎?

沒那麼快,這整塊區域都在陰暗潮濕的環境裡,這也是螞蝗最喜歡的生長環境啊。檢查的目的是騰出空間給下一批食客,呃~不是,是趁它們還沒來得及咬一口前(或至少在飽食前)就把它們從身上驅逐啊!

今晚,也是此行的最後一晚,卻是最困頓的。因為途中沒有山屋可住,只能選擇破敗的工寮,今晚目標35K工寮。

由於林道廢棄已久,再加上處處崩塌,早就不如當年的寬敞好走。說是林道其實已經荒煙漫草,只被登山客走出一人寬的路徑,在遇到崩塌處就得往下切,我們就緊跟著小楊在這如侏儸紀蠻荒中穿越。

就在即將抵達工寮前忽地下起大雨,工寮還在溪的對岸,這下稍漲的溪水,想溯溪而不弄濕鞋子的踏點更少了。就這樣還左繞右轉總算是登上了岸進入工寮。

我一脫去外套,赫見一隻螞蝗悄悄地在我排汗衣上往上爬,我還拿起相機想要拍下,可惜我的相機最短的距離也得要45公分以上,豪哥要我不要玩了,拿起鹽巴就來個醃漬螞蝗。

檢查完後大家又揹起背包繼續行程,那~到這兒就遠離螞蝗了嗎?

沒那麼快,這整塊區域都在陰暗潮濕的環境裡,這也是螞蝗最喜歡的生長環境啊。檢查的目的是騰出空間給下一批食客,呃~不是,是趁它們還沒來得及咬一口前(或至少在飽食前)就把它們從身上驅逐啊!

今晚,也是此行的最後一晚,卻是最困頓的。因為途中沒有山屋可住,只能選擇破敗的工寮,今晚目標35K工寮。

由於林道廢棄已久,再加上處處崩塌,早就不如當年的寬敞好走。說是林道其實已經荒煙漫草,只被登山客走出一人寬的路徑,在遇到崩塌處就得往下切,我們就緊跟著小楊在這如侏儸紀蠻荒中穿越。

就在即將抵達工寮前忽地下起大雨,工寮還在溪的對岸,這下稍漲的溪水,想溯溪而不弄濕鞋子的踏點更少了。就這樣還左繞右轉總算是登上了岸進入工寮。

進入工寮前大夥兒再次檢查了身上是不是還有螞蝗,這才將背包攜入。

我原本打算在這最後一夜不想睡了(有同樣想法的可不只我一個呢),因為潮濕的天氣、勉強遮風避雨的工寮、想家的心讓我實在不想解開背包。

誰知吃完晚餐坐在火堆旁烤著褲子,眼皮竟然開始沉重了起來。沒辦法,從喀西帕南山登山口的3000公尺高度至這些惡地地形高度足足下降有500公尺,那已經是從早上九點多走到下午五點多的時間,就更不用說凌晨四點前就已經從馬布谷山屋出發了耶,怎能不累!

對,2500公尺左右的高度晚上應該不冷了吧,那我還是不用打開背包,睡吧。

誰知才不過九點左右吧,我就被冷醒了,只好再坐到火堆前烤烤火。沒多久睡意又起,這次我想用外套蓋著應該可以了吧。結果入睡沒多久還是寒冷難耐,只好把放在背包下層的露宿袋拿了出來(我還是不想打開背包,背包下層畢竟是獨立的要收起露宿袋也不難)。

結果也才昏迷沒多久(因為那根本稱不上睡著)還是冷得無法好好入睡,無奈中我只好打開背包拿出睡袋,再套入露宿袋中,這下子可真是溫暖了,也才能好好得沉沉入睡。

唉!為了偷懶不打開背包,最後卻還多拿了露宿袋出來,早知如此一開始就不要偷懶不拿睡袋,豈不是有更長更舒適的睡眠呢。

我原本打算在這最後一夜不想睡了(有同樣想法的可不只我一個呢),因為潮濕的天氣、勉強遮風避雨的工寮、想家的心讓我實在不想解開背包。

誰知吃完晚餐坐在火堆旁烤著褲子,眼皮竟然開始沉重了起來。沒辦法,從喀西帕南山登山口的3000公尺高度至這些惡地地形高度足足下降有500公尺,那已經是從早上九點多走到下午五點多的時間,就更不用說凌晨四點前就已經從馬布谷山屋出發了耶,怎能不累!

對,2500公尺左右的高度晚上應該不冷了吧,那我還是不用打開背包,睡吧。

誰知才不過九點左右吧,我就被冷醒了,只好再坐到火堆前烤烤火。沒多久睡意又起,這次我想用外套蓋著應該可以了吧。結果入睡沒多久還是寒冷難耐,只好把放在背包下層的露宿袋拿了出來(我還是不想打開背包,背包下層畢竟是獨立的要收起露宿袋也不難)。

結果也才昏迷沒多久(因為那根本稱不上睡著)還是冷得無法好好入睡,無奈中我只好打開背包拿出睡袋,再套入露宿袋中,這下子可真是溫暖了,也才能好好得沉沉入睡。

唉!為了偷懶不打開背包,最後卻還多拿了露宿袋出來,早知如此一開始就不要偷懶不拿睡袋,豈不是有更長更舒適的睡眠呢。

第二天六點前離開了工寮,繼續朝返家的路邁進。不過說是脫離蠻荒應該更貼切些。

一早天空就是滴滴答答,回家的路竟是這麼的艱困!

出發前大夥兒的必然工作就是綠油精的噴灑囉,我笑稱最後一天可是把綠油精當防曬油一樣的擦了。

今天中午小楊不再停下煮午餐用水,就是希望不浪費時間好早些走出中平林道。我發現我的行動糧只剩下兩條水果棒和兩包芝麻糊沖泡包,我按以往標準準備卻在這趟行程捉襟見肘,我得小心的在能量消耗完就很明顯降低行動力和少量的行動糧中取得平衡。

一早天空就是滴滴答答,回家的路竟是這麼的艱困!

出發前大夥兒的必然工作就是綠油精的噴灑囉,我笑稱最後一天可是把綠油精當防曬油一樣的擦了。

今天中午小楊不再停下煮午餐用水,就是希望不浪費時間好早些走出中平林道。我發現我的行動糧只剩下兩條水果棒和兩包芝麻糊沖泡包,我按以往標準準備卻在這趟行程捉襟見肘,我得小心的在能量消耗完就很明顯降低行動力和少量的行動糧中取得平衡。

途中一段得下切溪谷,沿著溪谷前行數百公尺才再度上切至對岸,最後攀上中平林道,

同樣的,中平林道在19K前與昨天的林道環境不分軒輊,泥濘、鬆軟、螞蝗,或者攀高縱低時而涉水,一樣都不缺。

就在林道20K處大夥兒再度停下休息兼檢查螞蝗災情,我在我的襪子上發現了兩隻正在用餐,雙層襪耶,它就是這麼會鑽,剩下的綠油精就給了它們。

我拿出芝麻糊沖泡包一整個倒進嘴裡,稍微嚼了嚼再吞了幾口水,這樣吃也行,因為我又餓了,水果棒還是先留著好應付後頭的路程吧。

就在林道20K處大夥兒再度停下休息兼檢查螞蝗災情,我在我的襪子上發現了兩隻正在用餐,雙層襪耶,它就是這麼會鑽,剩下的綠油精就給了它們。

我拿出芝麻糊沖泡包一整個倒進嘴裡,稍微嚼了嚼再吞了幾口水,這樣吃也行,因為我又餓了,水果棒還是先留著好應付後頭的路程吧。

來到林道19K,總算是看到一如往常所見的林道模樣,道路寬敞,雖然是砂石路面可也算平坦了。這兒也可是脫離了螞蝗肆虐區,大家又再做檢查。

我覺得這一路就好像在各疫區轉機,每到一處就得好好檢疫一番。

我覺得這一路就好像在各疫區轉機,每到一處就得好好檢疫一番。

我想這兒可以做為逃出生天的終點了,那就來張照吧。

20K也才檢查過,短短一公里又爬上了好幾隻,別看那外套的透氣孔洞很小,它還是鑽得過去咧。

崎嶇的路算告一段落,那剩下的就看是要走到林道的14K,8K,還是幾乎要走完全程才能看見接駁車。

我打定主意,就以一定的速度走著直到接駁車出現,不管是幾K,如果可以就不停下來休息了。

崎嶇的路算告一段落,那剩下的就看是要走到林道的14K,8K,還是幾乎要走完全程才能看見接駁車。

我打定主意,就以一定的速度走著直到接駁車出現,不管是幾K,如果可以就不停下來休息了。

在這兒已經能看見文明世界了,只要繞出這山區。

林道14K處甚至出現水泥路面了。

就在我走到13.5K處忽然聽到有車子駛來的聲音,我把目光集中在前面的彎,當看見車頭是福斯九人座我眼睛一亮,再見司機阿章探頭出來,我興奮地回頭大喊三聲「有車了!」,只聽到後頭夥伴歡呼的聲音。

這時候我可以深深體會在「浩劫餘生」一片中湯姆漢克獲救的心情。

只聽阿章直說我們很幸運,因為中平林道的前段這陣子鋪上水泥,所以限制車輛通行已經有好些天了,剛好今天早上模板拆除,車子才能深入到這兒。我看了看手錶,下午兩點十分,真要是走出阿章所說的6K,怕是五點以後的事了。

這時候我可以深深體會在「浩劫餘生」一片中湯姆漢克獲救的心情。

只聽阿章直說我們很幸運,因為中平林道的前段這陣子鋪上水泥,所以限制車輛通行已經有好些天了,剛好今天早上模板拆除,車子才能深入到這兒。我看了看手錶,下午兩點十分,真要是走出阿章所說的6K,怕是五點以後的事了。

下了山到玉里找了家溫泉浴好好的洗了個澡也稍稍泡了一下去除全身的疲勞,接著就到竹園餐廳吃一頓慶功宴。

席間大家交互敬酒,我卻不知所措的坐著,那場合我竟然不知道該說些什麼。

後記

其實慶功宴上我腦子裡要說得太多太多,但畢竟說過的就不復記憶了,留在這兒反而是長長久久。

我要感謝小楊的帶領,阿幸哥和志明在斷崖給我莫大的安全感,以及所有夥伴給的無私分享和歡樂,讓這原本就我以往決定的標準下就不會成行的旅程增色許多。

馬博橫斷本來就是岳界赫赫有名的路線,結果我們還在下雨機率這麼高的天氣下進行,更增行程的艱困度,這是我從事登山以來從未有的經歷。

我也很感謝老天在我通過斷崖時的好天氣,也去除了天雨路滑帶來的不安。

儘管這趟凡是登上百岳山頭都沒有艷陽高照,晴空萬里(還真的是無一例外,反倒是在非百岳的馬里亞文路山才有這樣的天氣)。

我發現對付螞蝗,鹽巴比起綠油精更有速效,因為原因如下,請看:

螞蝗的身體表面,由表皮細胞分泌的角質膜,保護著體內的各種器官。 一旦遇到鹽時,身體裏的黏液就會往外冒,鹽和水相遇就融化,鹽溶液由於滲透作用,使螞蝗體內液體不斷流出,螞蝗身體不斷收縮,直到黏液擠淨,身體乾癟,就會死去。(資料取自台北市立圖書館兒童電子圖書館小博士信箱)

不過綠油精可以對預防收效喔,擦在身上總會讓螞蝗不敢直接鑽入衣服,只是我建議新萬仁公司推出散裝零售,可以讓登山客自由購買好幾公升(當鮮奶買了,嘻)。因為我那一小瓶可用上一兩年的綠油精就在這趟全用光了。

還有,以往多是跟著豪哥登百岳,由於天數不多加上非登山社團就沒有聯絡人,所以我也多半沒將細節告知家人(當然啦,也都是在好天氣下進行)。誰知這八天台灣各地氣候極不穩定,雨勢也都不小,家人在聯絡不到我後雖然也知道我去登山,卻隨著這天候與未能聯絡上的天數日增而極度擔心,對此我很對不起我的家人,讓他們的心懸得這麼久,我保證下次不會這樣了。

而馬博橫斷的行程我也幾乎可以確定不會再走了,因為我已經把它列入走過了已經留有紀錄就夠的名單中。

其實我的心裡很清楚,會違背以往規則做下這決定有個主要的原因,但是這原因會有機會說麼?

也許,誰知道。

沒有留言:

張貼留言